제1부: 브라우저 렌더링 방식과 JSX

목차

- 들어가며

- 1. 브라우저 렌더링 방식 이해하기

- 2. 바닐라 JavaScript의 DOM 조작 한계

- 3. React의 등장 배경과 DOM 조작 위임

- 4. JSX의 등장

- 마치며

- 참고 자료

들어가며

현대 웹 개발에서 React는 사용자 인터페이스를 구축하는 데 필수적인 라이브러리로 자리매김했습니다. 프론트엔드 개발에 앞서 React가 왜 등장하게 되었고, 어떤 문제를 해결하려 했는지 이해하기 위해서는 먼저 브라우저의 렌더링 방식과 기존의 JavaScript를 사용한 DOM 조작의 한계를 살펴볼 필요가 있습니다.

이번 글에서는 브라우저가 어떻게 웹 페이지를 렌더링하는지, 그리고 React의 핵심 개념인 JSX가 어떤 역할을 하는지 알아보겠습니다.

1. 브라우저 렌더링 방식 이해하기

1.1 HTML 파싱과 DOM 생성

브라우저는 사용자가 요청한 HTML 문서를 받아들여 화면에 표시하기까지 여러 단계를 거칩니다. 첫 번째 단계는 HTML 파싱입니다.

- HTML 파싱: 브라우저는 HTML 문서를 위에서부터 아래로 읽어들이며, 각 태그와 콘텐츠를 해석하여 DOM(Document Object Model) 트리를 생성합니다.

- DOM 트리: 이 트리는 문서의 구조와 내용을 트리 형태의 객체로 표현한 것입니다. 각 노드는 HTML의 요소를 나타내며, 부모-자식 관계로 연결됩니다.

DOM 트리는 어디에 저장될까요?

DOM 트리는 브라우저의 메모리에 저장됩니다. 이는 브라우저가 웹 페이지의 구조와 콘텐츠를 관리하기 위해 메모리 내에 생성한 데이터 구조입니다. 개발자는 직접 이 메모리에 접근할 수는 없지만, document 객체를 통해 DOM 트리에 접근하고 조작할 수 있습니다.

document객체:document는 현재 웹 페이지의 DOM 트리에 대한 진입점 역할을 합니다. JavaScript에서document를 사용하여 요소를 선택하거나 생성, 삭제할 수 있습니다.

// 예시: 'root'라는 ID를 가진 요소 선택const rootElement = document.getElementById('root');

- 개발자 도구의 Elements 탭: 브라우저의 개발자 도구에서 볼 수 있는 Elements(요소) 탭은 이미 렌더링된 DOM 요소들을 보여줍니다. 이는 실제로 브라우저가 화면에 표시하고 있는 요소들로, DOM 트리의 현재 상태를 시각적으로 확인할 수 있습니다.

렌더링 엔진에 따른 차이점

브라우저마다 사용하는 렌더링 엔진이 다르며, 각 엔진은 렌더링 과정에서 사용되는 용어나 처리 방식에 차이가 있습니다. 이 글에서는 Blink 엔진을 기준으로 설명합니다.

- Blink: 구글 크롬과 같은 Chromium 기반 브라우저에서 사용하는 렌더링 엔진입니다. Blink에서는 DOM 트리와 CSSOM 트리를 결합하여 **렌더 트리(Render Tree)**를 생성합니다. 이 렌더 트리는 화면에 표시될 요소와 스타일 정보를 포함하고 있습니다.

다른 렌더링 엔진 비교:

- Gecko (Firefox):

- 형상 트리(Frame Tree): Gecko는 렌더 트리를 이렇게 부르며, 각 요소를 **형상(Frame)**이라고 합니다.

- Reflow: 레이아웃 계산 과정을 Reflow라고 부릅니다.

- WebKit (Safari):

- 렌더 오브젝트(Render Object): WebKit에서는 렌더 트리가 렌더 오브젝트로 구성됩니다.

- Layout: 레이아웃 계산 과정을 Layout이라고 합니다.

- Attachment: DOM 노드와 시각 정보를 연결하여 렌더 트리를 생성하는 과정을 Attachment라고 부릅니다.

각 렌더링 엔진은 용어와 세부 처리 방식에서 차이가 있지만, 전체적인 흐름은 유사합니다. 이러한 차이점을 이해하면 다양한 브라우저 환경에서의 렌더링 과정을 더 깊이 이해할 수 있습니다.

1.2 CSSOM과 렌더 트리 구성

동시에 브라우저는 CSS를 파싱하여 CSSOM(CSS Object Model) 트리를 생성합니다.

- CSS 파싱: CSS 파일이나

<style>태그 내의 스타일 정보를 해석하여 스타일 규칙을 객체로 표현합니다.

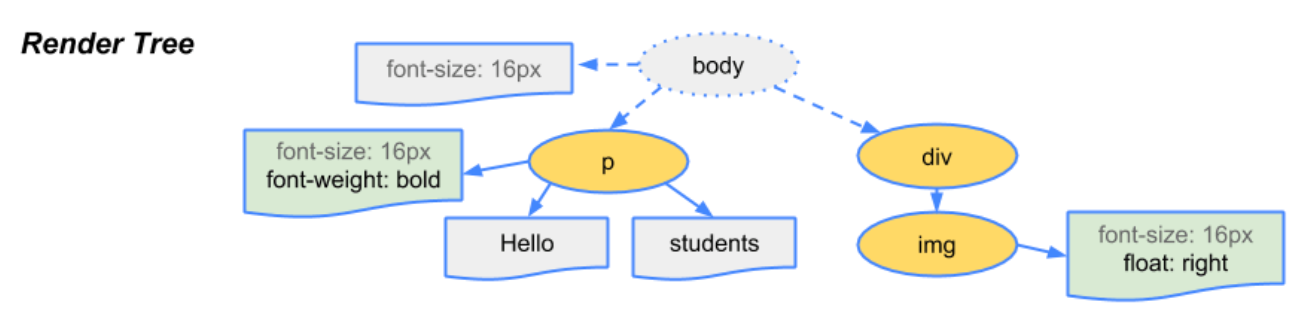

DOM과 CSSOM의 결합: 렌더 트리 생성

브라우저는 DOM 트리와 CSSOM 트리를 결합하여 **렌더 트리(Render Tree)**를 생성합니다.

- 스타일 매칭 과정: DOM 트리의 각 요소는 CSSOM 트리의 스타일 규칙과 매칭되어 시각적 속성을 갖게 됩니다.

- 렌더 트리 생성: 렌더 트리는 페이지를 렌더링하는 데 필요한 노드만 포함합니다. 즉, 실제 화면에 표시될 요소들로 구성됩니다.

렌더 트리에 포함되지 않는 요소

display: none으로 설정된 요소는 렌더 트리에 포함되지 않습니다. 이 요소들은 레이아웃에 영향을 주지 않으며, 화면에 표시되지 않습니다.- 반면,

visibility: hidden으로 설정된 요소는 렌더 트리에 포함되지만, 화면에 보이지 않을 뿐입니다. 이들은 레이아웃에서 공간을 차지합니다.

-

visibility: hidden

요소를 보이지 않게 만듭니다. 여전히 레이아웃에서 공간을 차지합니다. 렌더 트리에 포함되어 위치와 크기 정보가 유지됩니다.

-

display: none

요소를 화면에 표시하지 않습니다. 레이아웃에 포함되지 않으며, 공간을 차지하지 않습니다. 렌더 트리에서 해당 요소가 완전히 제거됩니다.

1.3 렌더링과 페인팅

렌더 트리가 생성되면 브라우저는 이를 기반으로 화면에 콘텐츠를 표시하기 위한 과정을 거칩니다.

레이아웃(Layout) 또는 리플로우(Reflow)

- 레이아웃 계산: 렌더 트리의 각 노드에 대해 정확한 위치와 크기를 계산합니다.

- 리플로우: 레이아웃 정보가 변경될 때마다 발생하는 과정으로, DOM 또는 스타일의 변경으로 인해 노드의 위치나 크기가 변경되면 브라우저는 다시 레이아웃을 계산해야 합니다.

- 성능 영향: 리플로우는 비용이 많이 드는 작업으로, 빈번하게 발생하면 성능 저하를 초래할 수 있습니다.

페인팅(Painting) 또는 리페인트(Repaint)

- 페인팅 과정: 계산된 레이아웃 정보를 기반으로 각 노드를 화면에 그립니다.

- 리페인트: 노드의 시각적 속성(색상, 배경 등)이 변경될 때 발생하며, 레이아��웃은 변경되지 않습니다.

- 성능 영향: 리페인트는 리플로우보다 비용이 적지만, 많은 요소에 대해 발생하면 역시 성능에 영향을 줄 수 있습니다.

컴포지팅(Compositing)

- 컴포지팅 단계: 페인팅된 요소들을 레이어로 구성하여 최종적으로 화면에 표시합니다.

- 레이어 구성: 복잡한 애니메이션이나 3D 변환 등이 사용될 때 브라우저는 별도의 합성 레이어(Composite Layer)를 생성합니다.

- GPU 가속 활용: 컴포지팅 단계에서는 GPU를 활용하여 성능을 향상시킵니다.

정리

이렇게 렌더링 과정은 크게 렌더 트리 생성, 레이아웃 계산(리플로우), 페인팅(리페인트), 그리고 컴포지팅의 단계를 거칩니다. 이러한 과정에서 DOM이나 스타일의 변경은 리플로우와 리페인트를 발생시켜 성능에 영향을 줄 수 있으므로, 효율적인 웹 애플리케이션 개발을 위해서는 이러한 과정에 대한 이해가 필요합니다.

2. 바닐라 JavaScript의 DOM 조작 한계

2.1 직접적인 DOM 조작의 복잡성

전통적인 방법으로 동적인 웹 페이지를 만들기 위해서는 JavaScript로 직접 DOM을 조작해야 합니다.

- 요소 선택과 조작:

document.getElementById나document.querySelector등을 사용하여 요소를 선택하고,innerHTML이나appendChild등을 사용하여 내용을 변경합니다. - 이벤트 처리: 각 요소에 이벤트 리스너를 등록하여 사용자 인터랙션에 대응합니다.

이러한 방식은 간단한 작업에는 효과적이지만, 애플리케이션이 복잡해질수록 여러 문제가 발생합니다.

증가하는 복잡성

- 현대 웹사이트의 기능 확장: 웹 애플리케이션은 점점 더 복잡해지고, 사용자와의 상호작용이 많아지면서 DOM과 관련된 조작도 복잡해집니다.

- 유지보수 어려움: DOM 조작 코드가 산발적으로 흩어져 있으면 디버깅과 유지보수가 어려워집니다.

- 상태 관리의 복잡성: 여러 요소의 상태를 관리하고 동기화하는 것은 매우 까다로운 작업이 될 수 있습니다.

브라우저 호환성 문제

- 다양한 브라우저 환경: 사용자들은 다양한 브라우저와 버전을 사용하므로, 모든 브라우저에서 동일하게 동작하도록 코드를 작성해야 합니다.

- 호환성 확인의 어려움: 새로운 기능이나 API를 사용할 때마다 Can I Use와 같은 사이트를 통해 브라우저 지원 여부를 확인해야 합니다.

- 폴리필과 대체 코드 필요: 지원하지 않는 브라우저를 위해 추가적인 코드나 라이브러리를 도입해야 할 수 있습니다.

HTMLCollection과 NodeList의 혼란

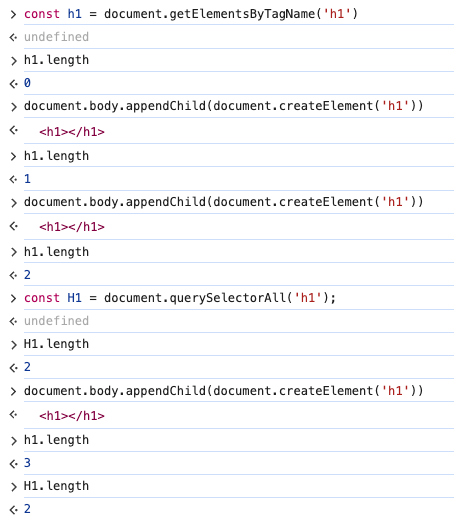

DOM API를 사용할 때, HTMLCollection과 NodeList의 차이를 이해하는 것이 중요하지만, 이는 종종 혼란을 야기합니다.

// HTMLCollection 예시const h1Elements = document.getElementsByTagName('h1');// NodeList 예시const h1NodeList = document.querySelectorAll('h1');

- HTMLCollection

- 라이브(Live) 컬렉션: DOM에 변경이 발생하면 자동으로 업데이트됩니다.

- 예시:

getElementsByTagName,getElementsByClassName등이 반환합니다.

- NodeList

- 정적인(Static) 리스트: 생성 시점의 상태를 유지하며, 이후 DOM 변경에 따라 업데이트되지 않습니다.

- 예시:

querySelectorAll이 반환합니다.

예시 코드

// 초기 상태에서 h1 요소 수 확인const h1Collection = document.getElementsByTagName('h1');console.log(h1Collection.length); // 예: 0const h1NodeList = document.querySelectorAll('h1');console.log(h1NodeList.length); // 예: 0// 새로운 h1 요소 추가document.body.appendChild(document.createElement('h1'));console.log(h1Collection.length); // 업데이트됨: 1 (라이브 컬렉션)console.log(h1NodeList.length); // 그대로임: 0 (정적 리스트)// NodeList를 다시 가져와야 업데이트된 상태 확인 가능const updatedH1NodeList = document.querySelectorAll('h1');console.log(updatedH1NodeList.length); // 1

이처럼 라이브 객체와 정적 객체를 다루는 것은 개발자에게 추가적인 복잡성을 가져옵니다.

2.2 성능 문제

직접적인 DOM 조작은 성능 저하를 가져올 수 있습니다.

빈번한 DOM 업데이트

- DOM 조작의 비용: DOM은 브라우저가 최적화된 자료구조로 관리하고 있으므로, 조작 시 상당한 비용이 발생합니다.

- 잦은 업데이트로 인한 성능 저하: 작은 변경이라도 DOM 조작이 빈번하면 렌더링 엔진이 지속적으로 작업해야 하므로 성능이 저하됩니다.

Reflow와 Repaint의 부담

- Reflow(레이아웃 재계산): 요소의 크기나 위치가 변경되면 레이아웃을 다시 계산해야 합니다.

- Repaint(재페인트): 요소의 시각적 속성(색상, 투명도 등)이 변경되면 다시 그려야 합니다.

- 성능 영향: Reflow는 Repaint보다 더 많은 비용이 들며, 전체 DOM 트리에 영향을 줄 수 있습니다.

예시: 성능 문제를 일으키는 코드

// 성능이 좋지 않은 방식: 매번 DOM에 접근하여 스타일 변경for (let i = 0; i < 1000; i++) {const element = document.getElementById('item-' + i);element.style.width = element.offsetWidth + 10 + 'px';}

- 위 코드는 각 반복마다 DOM에 접근하고, 레이아웃을 재계산하게 되어 성능이 저하됩니다.

해결 방법의 한계

- DocumentFragment 사용: 여러 노드를 한 번에 추가하거나 조작하기 위해

DocumentFragment를 사용할 수 있지만, 코드가 복잡해집니다. - 배치 업데이트: 변경 사항을 모아서 한 번에 적용하는 방법도 있으나, 수동으로 관리해야 합니다.

2.3 복잡성 감소를 위한 시도와 한계

MVC와 MVVM 패턴의 도입

- MVC(Model-View-Controller): 애플리케이션을 모델, 뷰, 컨트롤러로 분리하여 관리합니다.

- MVVM(Model-View-ViewModel): 뷰와 모델 사이에 ViewModel을 두어 양방향 데이터 바인딩을 구현합니다.

- 이러한 패턴들은 코드 구조를 개선하고자 했지만, DOM 조작 자체를 완전히 추상화하지는 못했습니다.

여전히 남아있는 DOM 조작

- 직접적인 DOM 접근: 여전히 이벤트 처리나 특정 상황에서 DOM에 직접 접근해야 했습니다.

- 복잡성의 전이: 패턴을 적용함으로써 구조는 개선되었지만, 패턴 자체의 복잡성을 이해하고 유지해야 하는 부담이 생겼습니다.

3. React의 등장 배경과 DOM 조작 위임

3.1 React의 철학과 목표

React는 Facebook에서 개발한 라이브러리로, 다음과 같은 세 가지 핵심 특징을 갖고 있습니다:

- Declarative (선언적): React는 선언형 패러다임을 사용하여 애플리케이션을 더 쉽게 이해하고 예측할 수 있게 합니다.

- Efficient (효율적): React는 가상 DOM(Virtual DOM)을 사용하여 실제 DOM과의 상호작용을 최소화합니다.

- Flexible (유연한): React는 이미 알고 있는 라이브러리나 프레임워크와 함께 동작합니다.

Declarative: 선언형 프로그래밍

- UI 상태의 선언: 개발자는 UI가 특정 상태에서 어떻게 보여야 하는지를 선언적으로 기술합니다.

- React의 역할: React는 선언된 상태에 따라 필요한 DOM 변경을 수행합니다.

- 장점: 코드의 가독성이 높아지고, 사이드 이펙트가 줄어들어 디버깅이 용이해집니다.

Efficient: 효율적인 렌더링

- 가상 DOM(Virtual DOM): React는 메모��리 내에 가상 DOM을 유지하여 상태 변경 시 전체 UI를 다시 렌더링하지 않고, 필요한 부분만 업데이트합니다.

- 최소한의 DOM 조작: 변경 사항을 계산하여 실제 DOM 조작을 최소화함으로써 성능을 향상시킵니다.

Flexible: 유연한 통합

- 다양한 라이브러리와의 호환성: React는 특정 스택에 종속되지 않으며, 기존의 라이브러리나 프레임워크와 함께 사용할 수 있습니다.

- 점진적 도입 가능: 프로젝트의 일부에만 React를 도입하여 점진적으로 이전할 수 있습니다.

3.2 DOM 조작의 추상화

React는 DOM 조작을 추상화하여 개발자가 직접 DOM에 접근하지 않고도 애플리케이션을 개발할 수 있게 합니다.

- 컴포넌트 기반 아키텍처: UI를 작은 컴포넌트로 분리하여 재사용성과 관리성을 높입니다.

- 상태 관리의 단순화: 컴포넌트의 상태 변화에 따라 UI가 자동으로 업데이트됩니다.

- 선언적 이벤트 처리: 이벤트 핸들러를 JSX에 직접 지정하여 이벤트 처리를 단순화합니다.

4. JSX의 등장

4.1 JSX란 무엇인가

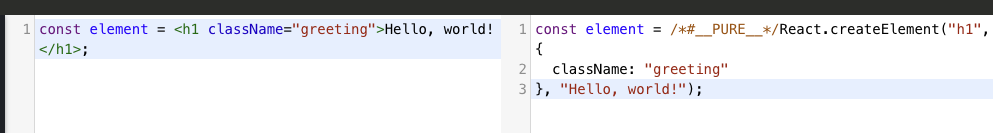

JSX는 JavaScript 내에서 HTML과 유사한 문법을 사용하여 UI 구조를 정의할 수 있게 해주는 문법 확장입니다.

- 가독성 향상: UI의 구조를 직관적으로 표현할 수 있어 코드의 가독성이 높아집니다.

- 표현력 강화: JavaScript의 모든 기능을 활용하면서도, HTML 태그를 사용하여 UI를 구성할 수 있습니다.

왜 JSX가 필요한가?

초기의 React 팀은 UI를 구성하는 계층 구조를 표현하기 위해 고민했습니다. **React.createElement**를 사용하여 요소를 생성하고 중첩 구조를 표현하는 것은 코드가 복잡해지고 읽기 어려워지는 문제가 있었습니다.

예를 들어, 다음과 같이 **React.createElement**를 사용하면 코드의 깊이가 깊어지고 이해하기 어려워집니다.

<div class="container"><h1>Hello, world!</h1><p>This is a sample paragraph.</p></div>;const element = React.createElement('div',{ className: 'container' },React.createElement('h1', null, 'Hello, world!'),React.createElement('p', null, 'This is a sample paragraph.'),);

이러한 문제를 해결하고 개발자들에게 익숙한 HTML 구조를 제공하기 위해 JSX를 도입하게 되었습니다.

JSX를 사용하면 위의 코드를 다음과 같이 간단하고 직관적으로 표현할 수 있습니다.

const element = (<div className="container"><h1>Hello, world!</h1><p>This is a sample paragraph.</p></div>);

요소명에 대문자를 사용하는 이유

JSX에서 요소명을 대문자로 시작하는 것은 중요한 규칙이며, 이는 기본 HTML 태그와 사용자 정의 컴포넌트를 구분하기 위한 내부적인 규칙입니다.

- 소문자로 시작하는 요소명: 표준 HTML 태그를 나타냅니다.

- 예:

<div>,<span>,<h1>등

- 예:

- 대문자로 시작하는 요소명: 사용자 정의 컴포넌트(커스텀 컴포넌트)를 나타냅니다.

- 예:

<MyComponent />,<Header />,<Button />등

- 예:

이러한 규칙을 따르는 이유는 다음과 같습니다.

- 미래의 HTML 태그와의 충돌 방지: HTML 표준은 지속적으로 발전하며 새로운 태그가 추가될 수 있습니다. 요소명을 대문자로 시작하면 향후 추가될 수 있는 HTML 태그와 커스텀 컴포넌트를 명확하게 구분할 수 있습니다.

- 컴파일러의 올바른 변환 지원: Babel과 같은 트랜스파일러는 요소명의 첫 글자를 기반으로 해당 요소를 문자열(HTML 태그)로 처리할지, 변수(컴포넌트)로 처리할지 결정합니다.

예시:

// 소문자로 시작하는 요소명은 문자열로 처리되어 HTML 태그로 변환됩니다.const element = <div className="container"></div>;// 대문자로 시작하는 요소명은 변수로 처리되어 해당 컴포넌트를 참조합니다.const element = <MyComponent />;

4.2 Babel 등의 컴파일러 역할

브라우저는 JSX 문법을 이해하지 못하므로, 이를 순수한 JavaScript로 변환하는 과정이 필요합니다.

- Babel: 가장 널리 사용되는 JavaScript 컴파일러로, JSX를 JavaScript로 변환합니다.

- 컴파일 과정: JSX 코드를 **AST(추상 구문 트리)**로 파싱한 후,

React.createElement호출로 변환합니다.

예시

const element = <h1 className="greeting">Hello, world!</h1>;

컴파일된 JavaScript 코드

const element = React.createElement('h1', { className: 'greeting' }, 'Hello, world!');

React 17 버전 이하에서의 이슈

React 17 이전 버전에서는 JSX를 컴파일하면 React.createElement 함수를 사용하기 때문에, 반드시 코드 상단에 import React from 'react'; 구문을 포함해야 했습니다. 이는 컴파일된 코드에서 React 객체를 참조하기 때문입니다.

예시

import React from 'react';const element = <h1 className="greeting">Hello, world!</h1>;

만약 import React 구문이 없다면, 컴파일된 코드에서 React.createElement를 호출할 때 React가 정의되어 있지 않아 오류가 발생합니다.

const element = /*#__PURE__*/ React.createElement('h1',{className: 'greeting',},'Hello, world!',);

- React 객체 필요성: 컴파일된 코드에서

React객체를 사용하므로, 반드시 import해야 했습니다. - 사용하지 않는 듯 보이는 import React: 코드 상단에

import React구문이 있지만, JSX를 컴파일한 결과를 위해 필요한 것이므로 개발자가 직접 **React*를 사용하지 않아도 반드시 포함해야 했습니다.

React 17 버전 이후의 변화

React 17부터는 새로운 JSX 변환 방식이 도입되어, React를 명시적으로 import하지 않아도 JSX를 사용할 수 있게 되었습니다. 이는 Babel에서 **@babel/preset-react**의 옵션을 설정하여 활성화할 수 있습니다.

React 17 이후의 컴파일된 코드:

import { jsx as _jsx } from 'react/jsx-runtime';const element = _jsx('h1', { className: 'greeting', children: 'Hello, world!' });

이러한 변화로 인해 개발자는 React를 import하지 않고도 JSX를 사용할 수 있으며, 불필요한 import 구문을 제거하여 코드의 간결성을 높일 수 있습니다.

4.3 Babel 트랜스파일링 과정 자세히 살펴보기

Babel은 JSX 코드를 React.createElement 또는 새로운 JSX 변환 방식에 따라 JavaScript로 변환합니다.

React.createElement 방식

JSX 코드

const element = (<div><h1>Hello, world!</h1><p>This is a sample paragraph.</p></div>);

컴파일된 JavaScript 코드

const element = React.createElement('div',null,React.createElement('h1', null, 'Hello, world!'),React.createElement('p', null, 'This is a sample paragraph.'),);

새로운 JSX 변환 방식

React 17 이후의 새로운 JSX 변환 방식은 코드의 효율성과 최적화를 위해 도입되었습니다.

컴파일된 JavaScript 코드

import { jsxs as _jsxs } from 'react/jsx-runtime';const element = _jsxs('div', {children: [_jsx('h1', { children: 'Hello, world!' }), _jsx('p', { children: 'This is a sample paragraph.' })],});

여기서 **_jsx**와 **_jsxs**는 각각 단일 및 복수의 자식을 처리하기 위한 헬퍼 함수입니다.

4.4 JSX의 장점

- 개발 생산성 향상: HTML과 유사한 문법을 사용하여 UI를 구성하므로 개발자가 빠르게 작성할 수 있습니다.

- 가독성 개선: 계층 구조를 직관적으로 표현하여 코드의 이해도를 높입니다.

- React 팀의 의도 반영: 개발자 경험을 개선하고 유지보수성을 높이기 위한 React 팀의 노력의 결과입니다.

Babel은 React뿐만 아니라 순수 JavaScript 프로젝트에서도 유용하게 사용될 수 있습니다. 최신 JavaScript 문법(예: ES6, ES7 등)을 구형 브라우저에서도 동작하도록 변환해주므로, 개발 편의성과 호환성을 모두 잡을 수 있습니다.

예시:

TypeScript 사용 시: Babel을 사용하여 TypeScript 코드를 빠르게 트랜스파일할 수 있습니다. Polyfill 적용: 필요한 경우 Babel의 @babel/polyfill을 사용하여 새로운 기능을 구형 브라우저에서도 사용할 수 있게 합니다.

정리

JSX의 도입은 React 개발에 큰 전환점이 되었으며, 개발자들에게 익숙한 문법으로 복잡한 UI를 쉽게 표현할 수 있게 해주었습니다. Babel 등의 도구를 통해 JSX는 브라우저에서 실행 가능한 JavaScript로 변환되며, React 17 이후로는 더욱 간결하고 효율적인 코드 작성이 가능해졌습니다.

마치며

이번 글에서는 브라우저의 렌더링 방식과 전통적인 DOM 조작의 한계를 살펴보고, 이러한 문제를 해결하기 위해 React가 어떻게 등장하게 되었는지 알아보았습니다. 특히 JSX의 필요성과 역할에 대해 자세히 다루어, React가 개발자 경험을 개선하고 효율적인 UI 개발을 가능하게 하는 과정을 이해할 수 있었습니다.

요약하자면:

- 브라우저 렌더링 과정: HTML과 CSS를 파싱하여 DOM과 CSSOM을 생성하고, 이를 결합하여 렌더 트리를 만들고 화면에 렌더링합니다.

- DOM 조작의 복잡성: 직접적인 DOM 조작은 복잡성과 성능 저하를 야기하며, 유지보수에도 어려움을 줍니다.

- React의 등장: 선언형 프로그래밍과 가상 DOM(Virtual DOM)을 통해 효율적인 UI 업데이트와 코드의 가독성을 향상시켰습니다.

- JSX의 역할: HTML과 유사한 문법으로 UI를 정의할 수 있게 하여 개발 생산성과 코드의 가독성을 높였습니다.

다음 글에서는 React의 핵심 개념인 Virtual DOM을 직접 구현해보며, 가상 DOM이 실제로 어떻게 동작하고 어떻게 성능을 향상시키는지에 대해 깊이 있게 알아보겠습니다. 이를 통해 React의 내부 동작 원리를 이해하고, 더욱 효율적인 React 애플리케이션을 개발하는 데 도움이 되길 바랍니다.

참고 자료

- 브라우저는 어떻게 동작하는가?

- Blink (Rendering Engine)

- Blink - MDN Web Docs 용어 사전: 웹 용어 정의 | MDN

- 웹페이지를 표시한다는 것: 브라우저는 어떻게 동작하는가 - 웹 성능 | MDN

- "async" | Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc

- Model-View-ViewModel - .NET

- 초기 리액트 0.3.0 버전

- JSX 소개 – React

- Introducing the New JSX Transform – React Blog

- 리액트 원년 멤버의 리액트 사용법

- babel jsx 실제 트렌스파일 과정

- JSX로 마크업 작성하기 – React

- OSCON 2014: How Instagram.com Works; Pete Hunt

- Interactivity and Dynamic UIs | React

- Exploring ES6

- React Starter Projects

- Front-End 개발의 괜찮은 선택 ES6 & React

- SK플래닛 @tech판교 FE개발의 괜찮은 선택 ES6 & ReactJS